小田原北條鉄砲衆

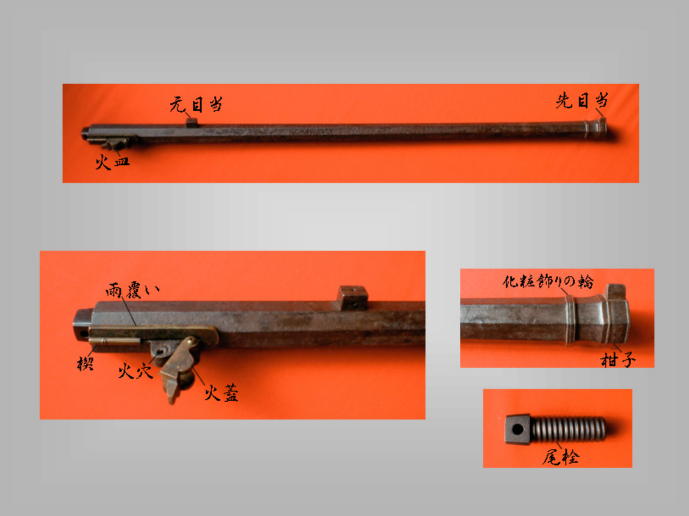

砲術演武に使用する火縄銃は、すべて江戸期に製作された物です(美術的価値のある骨董品)。

火縄銃は全て個人持ちですが、所有者の名前で登録され、文化庁発行の登録証が付いています。

登録証のない火縄銃所持は違法となります。

小田原北條鉄砲衆の演武で使用される火縄銃は、各製造地や各流派の物が入り交じっています。

火縄銃の大きさは、発射される鉛玉重量で表わされ、単位は昔の単位「匁」です。

2.7匁(口径12.1mm 玉重量10.1g)から10匁(18.7mm 玉重量37.5g)が使われています。

小口径銃は小筒と、大口径銃は中筒(侍筒)と呼ばれています。

女性射手は馬上筒(馬上でも使える短い火縄銃で軽い)を使用しています。

中筒は使用される火薬量が多く大音量を発します。

祭りでは長い距離を何時間もかけて歩く事もありますので中筒を扱うには体力が要求されます。

火縄銃の所作(立放し法)

1.演武場所に移動し、火縄銃を携帯用布袋から取り出す。

2.火縄銃を垂直に立てる。

3.腰の胴乱(小物入れ)を開け、早合(一発分の黒色火薬が入っている)を一本取り出す。

4.早合の蓋を開け発射薬を銃口からこぼさないように入れる。

5.早合の蓋を閉め、胴乱に戻す。

6.鉛玉を銃口に押し込む(演武では省略)。

7.火縄銃からカルカを抜き、カルカで鉛玉を奥まで突き入れる(演武では省略)。

8.カルカを元に戻す(演武では省略)。

9.火縄銃を水平に持ち直し、火挟みを持ち上げ火蓋を切る(開ける)。

10.腰から吊した口薬入れを取り上げ、蓋を開け口薬(点火薬)を火皿の小穴に盛る。

11.口薬入れから手を離す。紐に吊された口薬入れは落下し蓋が自動的に閉まる。

12.点火薬を指で軽く押さえてから、火蓋を締め火挟みも静かに戻す。

13.左腕に通してある火縄の先端(火が付いている)に息を吹きかけ先を尖らす。

14.火挟みを持ち上げ、その先端に火縄をしっかり挟む。

15.指揮者の「構え」の号令により、火縄銃を30〜45°上に向ける。

注、本来は標的に向けてほぼ水平に構えるが、祭りでは安全性を確保するため

たとえ空砲であっても人のいない空に向ける(警察署指導)。

火縄銃は左手で台中央付近を支え、右手で台株を右頬に押しつけ安定させる。

16.指揮者の「火蓋を切れ」の号令により、火蓋を開ける。

「戦いの火蓋が切られた」の言葉はここから生まれた。

17.指揮者の「放て」の号令とともに静かに引き金を引く。

18.自分の銃が確実に発射したことを必ず確認する。

残心(心を静めしばし姿勢を保つ)

惜しくも不発の時は「不発」と仲間に知らせ、しばし射撃の姿勢を保つ.。

数秒後に発射することが有ります。

19.火縄銃を垂直に持ち直し、吹き飛んだ火縄を左手に持つ(薬指と小指の間に挟む)。

20.火蓋を締め、控え場所に移動し片膝を突く。

21.火縄銃を袋に戻す。

火縄銃に使用する黒色火薬(硝酸カリウム・木炭・硫黄の混合物)の燃焼は天気(特に湿度)に影響されます。

火縄銃にとって湿度の高い日は苦手ですが、小雨程度ならば発射可能です。

極たまに不発となることもありますが、火縄の先端不良が原因のことが多い。

紙玉は地面を紙吹雪で汚すため使用しません。

|

|

|

|

|

NO,2 |

NO,4 |

NO,7 |

NO,16 |

NO,17 |

演武次第

1.隊列 隊旗→太鼓→法螺貝→射手(二列)

2.火縄銃の持ち方は隊全体で統一し、必ず布袋に入れて移動する(警察署指導)。

肩持ち(右肩または左肩)

胸前構え(銃口は左上向き)

3.火縄銃はたとえ火薬が入っていない時でも、絶対人に向けない。

4.火縄銃は決して他人に触らせない。

5.火縄銃を一時保管するときは、倒れないよう、触られないよう注意する。

6.火縄銃は演武場所に着いてから、袋から取り出し火薬を装填する。

7.火薬を装填した後は「放て」の号令まで引き金には指をかけない。

8.事前打ち合わせに基づき、観客の居ない方向の空に向かって撃つ。

9.待機時は片膝を突いてしゃがみ、火縄銃は立てて持つ。

10.行進中は隊列を整え前方を向き、お喋りはしない。

砲術演武で最も留意することは”安全”です。

火縄銃の手入れ、火薬の取り扱い、射撃時の周辺確認を徹底して実践しています。

火縄銃の筒(銃身)は錆びやすいので、演武当日中には手入れを行います。

ブラシを使い湯で十分洗い、乾燥・防錆油処理を行います。

装束の紹介

甲冑装束

兜(前立て、または脇立て付き)

喉輪(必要に応じて)

胴

籠手(腕に通す)

袖(肩に吊す)

佩楯(前掛け)

脛当て(脛に巻く)

旗指物(竿と旗 背中に着ける)

太刀

草鞋または甲懸け

竹製や瓢箪製の水筒(オプション)

陣羽織装束

鉢巻き

胴

陣羽織

籠手

脛当て

太刀

草鞋または甲懸け

鉄砲衆は足軽鉄砲隊ではなく、侍鉄砲隊のいでたちで参加しています。

甲冑装束一式の重さは、江戸期の甲冑で15〜20kgとなります。

現代製の場合は、材料を軽量化してありますが10kg程度となります。

北條鉄砲衆の装束は各自持ちですが、鉄砲衆以外の武者隊が着る甲冑は映画撮影等に使われているレンタル品です。

甲冑は通気が悪いため、夏期や晴天時にはかなりつらい暑さとなります。

祭り当日に雨に降られる事は、幸い滅多にありませんでしたが、一度パレード後半に大雨となり漆塗り兜のヒビ割れ(200年以上ほど経っているためヒビがたくさん入っている)が開いてしまい泣きたくなったことがありました。

甲冑にはたくさんの形式が有りますが、軽量化された戦国時代以降の形式の物を使用しています。

なお、鉄砲伝来以前(平安・鎌倉時代など)は騎乗で用いられる大鎧形式でした。

火縄銃を使用するために必要な小物類

下記の写真は全て江戸期の物ですが、演武では各自が使いやすく工夫して自作した物などを使用しています。

昔の火縄は竹・桧・木綿が使われていましたが、現代製は木綿に硝酸カリウムを染みこませた物を使います。

パレードで鉄砲衆が通ると火薬くさい臭いがするのは、この火縄が燃えている臭いです。

写真以外に火薬とライターが必要です。

|

|

火薬入れ(演武では使いません) |

口薬入れ |

|

|

胴乱 |

早合 |

|

|

玉入れ(演武では使いません) |

鉛玉(演武では使いません) |

|

|

火縄 |

玉型(演武では使いません) |